古墨——打开互联网时代传统村落保护的新模式

(本文部分节选自云南省临沧市城乡规划局局长李汝荣2015年10月17日在云南省委宣传部与云南省社科联共同举办的云南省第九届社会科学学术年会主题专场会——国家战略背景下的云南新型城镇化建设学术报告会上的讲话《互联网时代以旅游业为助推的乡村就地城镇化发展模式探索——以临沧市凤庆县诗礼乡古墨村为例》。)

中国的城镇化正处在一个变革时期,变革意味着什么?变革意味着改变,不仅是思维方式的改变、操作方式的改变,还意味着新秩序的建立。近年来,有两大趋势影响了中国城镇化的进程、质量和结构:一是移动互联网,二是全民旅游。这两大趋势带来了新的机遇、新的可能与可行。本文以古墨为例,探讨了在“互联网+” 时代,旅游业助推型乡村就地城镇化发展暨传统村落保护型发展的模式和途径。

一、思想变革,“互联网+”背景下的新型城镇化

城镇化的主导力量是市场,最强大的市场力量就是消费的力量,而今天的消费市场主流已经转型为互联网电商,新型城镇化尤其是新型城镇化影响下的传统村落保护,不仅需要工业化思维,更需要互联网思维。在互联网迅速的发展趋势下,大众创业、万众创新成为了社会的热潮。物联网、大数据、网购、电商、众筹这些互联网催生的新名词,正在与新型城镇化的发展紧密相连。随着电子商务不断向农村渗透,国内的“淘宝村”也不断涌现。互联网渠道正在从根本上改变农民在市场上生产和销售的关系,通过网络缓解了供需信息不对称的问题,并运用云计算、大数据分析定位消费者的需求,按照消费者的需求去组织农产品的生产和销售,从而实现农产品的零库存。

由此带来的是一批新型乡村发展模式的诞生,也就是人们所谓的电商村、创业村等等。这些村庄正在借助互联网,运用“众筹、众创、众投、众包”的方式,改变着传统的生产方式、传播方式、交流方式和消费方式,使原本小众的传统地域文化变成了大众的消费文化。基于万人互联、万物互联的互联网正在重组和改变一切,由互联网技术带动的思维革新、结构转变、产业升级一步一步地在推动着新型城镇化的发展进程,“互联网+”为新型城镇化暨传统村落保护型发展带来了新的机遇、新的动力、新的憧憬,也正在推动乡村就地城镇化发展步伐的加快。

二、农旅合一,互联网时代以旅游业为助推的乡村就地城镇化

互联网时代,在城镇化和新农村的双轮助推下,在新型工业化和农业现代化的带动下,旅游业助推的多途径城镇化正在成为新方向、新选择,现代农业、观光农业、农村现代服务业共同带动着农民就地城镇化、村内城镇化、就地现代化。以农旅产业链打造为核心,以乡村休闲度假功能为主导,以乡村休闲业态为特色,以乡村商业休闲地产为支撑,以田园乡居生活为目标,通过土地整合、城市基础设施引入、文化特色的呈现、农民就业的解决,宜农则农、宜旅则旅,把农民的生活资源转化为生产资源,用农民自己的房屋从事旅游服务产业,形成就地居住,农民的身份也转化为了居民,村庄也转化为城镇化的社区,实现了就地城镇化。

三、资源聚合,互联网时代和国民休闲时代的乡村营销

在互联网时代、国民休闲时代,乡村需要超越传统的产业发展思路,整合“生态、土地、文化、市场、区位”五大资源,以现代农业为核心,融合现代农业、旅游、会展、深加工、商业、地产、娱乐等领域,实现产业复合化发展,策划营销创意农业综合体;用互联网的金融手段再造市场的空间,变后发优势为先发优势。利用互联网、云计算和大数据等在线服务手段,让网络虚拟社区与实体物理社区完全融合,形成现在流行的O2O服务模式,打造社交化的服务生态圈。

四、以古墨村为例,互联网时代旅游业助推型乡村就地城镇化发展的模式和途径

古墨村位于凤庆县至云县的陈家窝河旅游线上,是一个有历史、有文化、有特色景观资源的国家级传统村落,但交通十分不便。

今年启动的古墨村保护与发展规划编制,涉及北京及云南的20多位来自金融、文化、政策、农业、保护、建筑、生态和互联网等领域的专家, 15名工作团队成员驻村3个月,超过30名村民直接参与共同完成,是一个跨学科、多维度、全方位的保护发展规划。

我们围绕“如何处理好新型城镇化和乡村旅游发展的关系?乡村旅游发展中,如何处理好开发与保护的关系?互联网时代农民如何参与,农民如何从旅游发展中得到好处?”等问题,明确提出了古墨村在互联网时代、旅游业助推下就地城镇化的实战操作路线。现在的古墨村全体村民已经强烈地意识到了传统村落的保护责任,每家每户都建立了建筑年代、营造材料等内容的建筑档案。

1. 对传统房屋建造技术进行记录,并提出适合现代发展的改进工艺。

图为新建传统石板房建造导则(下图)

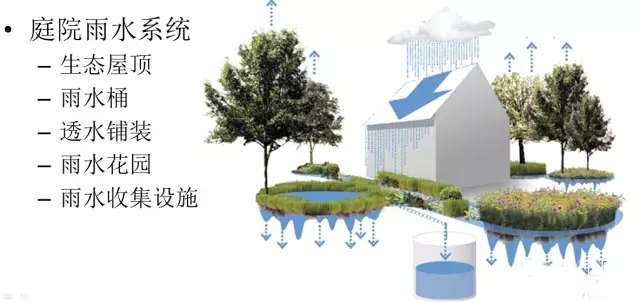

2. 对村庄现有的道路进行总结,并给予生态建设的导则。

坚决反对按照城市的模式进行道路拓宽、用水泥路或不渗水混凝土进行硬化。(下图)

3. 对传统生活模式进行记录,给予“建筑生活”的导则建议。

图为古墨传统“人畜共院”的居住模式(下图)

4. 对传统建筑伦理进行记录,给予“建筑礼制”的导则建议

图为古墨传统民居“六合同春”(两进院落)(下图)

5. 对传统生产模式进行记录,给予传统水工的导则建议

图为碾子坊、榨油坊、磨坊的水利工作原理(下图)

6. 对传统生产流程进行记录,给予传统工艺的导则建议

图为古墨核桃游的榨油过程(核桃林- 榨油坊- 碾子坊- 榨油坊)(下图)

基于对传统物质与非物质的研究,充分利用当地丰富的自然资源和人文资源,我们提出了保护型的开发策略,总结下来,有五点实战操作经验:

(一)以互联网作为平台探索融资创新。

依托“乡筹网”,组建了古墨 “乡筹平台”,吸引符合古墨村发展的“北上广”寻找“乡愁”的“都市人”以虚拟“家”、网络“家”的理念,目前已注入了近20万元,营销了古墨的同时进行产品众筹。以互联网作为一个可持续发展的平台,确保规划技术团队离村之后,村庄仍然留有一个便于管理的轻资产“乡筹平台”。通过“乡筹平台”,将社会人脉植入传统村落中,将社会资金落实到具体的农创空间上,实现盘活传统村落资源的第一步。

通过互联网的家,打造“乡筹平台”,将社会资金和人脉植入传统村落中(下图)

众筹农场:将乡筹平台落实到具体的农作空间上(下图)

(二)以乡村全产业链作为营销对象形成农旅互动。

古墨村农旅互动的核心是以人为本,旅游为体、生态为本,文化为魂。通过系统的包装策划、规划设计,提出了古墨村就地城镇化的实战操作思路,正在制定计划对古墨村的传统农业进行现代化改造、即将推出古墨农产品的创新包装,逐步形成种植、加工、营销一条龙服务;修缮、开发、利用古墨村废弃的滨河古磨坊等生产空间和古民居等生活空间;以整个村的产业链作为营销对象,形成新的乡村创意旅游服务产品体系。围绕乡村农耕文化、建设了集农家乐、餐饮、住宿、休闲、娱乐、购物一体旅游接待点,趋势性形成了农业、旅游业、商业“三业合一”的经济发展模式,正在形成古墨村旅游的一看乡亲,二观乡景,三品乡味,四赏乡俗,五带乡情的情景共融、体验参与的乡村旅游互动模式。

(三)以村民作为主体成立古墨村经济合作社。

发动古墨村的村民成立了经济合作社,并众筹了120多万元,正在进行农产品的包装、品牌升级、网络销售的前期准备工作,已建成一栋250平方米的民宿,月销售3万多元。正在进行设计改造的高端民宿有4栋,并将形成古墨的品牌文化符号。但凡参加了农村合作社的村民都签署了风貌控制承诺书。

(四)以乡村旅游业为依托实现就地城镇化。

通过古墨村的土地整合、城市基础设施引入、文化特色的呈现、农民就业的解决,农民把生活资源,转化为生产资源,趋势性形成了原有城镇居民居住、农民城镇化居住、产业佣工聚集居住、外来游客居住、外来休闲居住(第二居所)、外来度假居住(第三居所)等6类人口相对集中居住,趋势性形成了以旅游业为依托的城镇化基础,加上旅游服务设施的需求和消费的集中化,形成旅游配套基础设施及社会体系完善,由此形成了就地城镇化。古墨村的农民正在转化成为服务人员或者是农业兼服务业、农业兼加工业人员等多重产业身份,转化成为从事第三产业生产的高收益非农业人员。

(五)以公益组织作为人才引进渠道推动社会营造。

来自“北上广”的10多名都市青年和古墨村村民共同成立了“新知青公社”,尊重原著民的意愿,推动“知青下乡”、“博士下乡”和“洋人下乡”计划,在“参与式发展”和“内源发展”的理念与方法的指导下,规划师与发展主体共同参与,分析村中存在的问题,确立发展目标。规划的参与对象除了规划师外,还包括村干部、回乡年轻人、生产组骨干、妇女代表、留守老人、青少年,通过对“村落认知”、“生活意愿”、“环保意愿”、“职业意愿”四个层面的讨论,制定村民发展意愿规划。通过知识青年深入驻村,实现村民的能力培训和村落的社会营造。

通过互联网的接入和旅游业的助推,乡村就地城镇化发展模式对古墨村的经济、环境、社会和文化等正在发挥着积极的作用。

充分把握时代脉搏、积极主动迎接变革,是这个伟大的时代赋予我们的历史使命。古墨!变革正在发生!让我们拭目以待!

云南省临沧市凤庆县诗礼乡古墨村项目驻村团队

综合运营团队:王增涛 董事长 / 中科建集团;叶先峰 / 乡筹网创始人

综合设计团队:司敏劼 /X.SCAPE乡村设计工作室主持人

团队成员:马驰、杨超、严玢、杨媛媛、叶先仲、徐杨、陈奕君、周倩文、张聪、邱俊瑾、张海怡、杨大、杨维礼、杨如仙、杨雁月、李加贵